新刊情報 ★★★★エビデンス習得のための 看護疫学

|

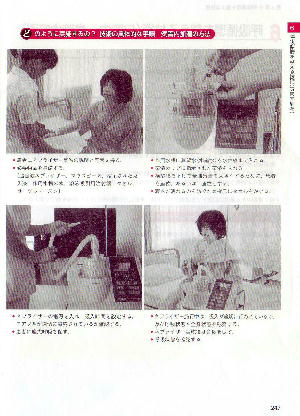

新刊情報 ★★★★なぜ?できる!わかる!『私の看護技術』

>なぜこの技術が必要なの?

>なぜこの技術を実施するの?

>この技術を行うための知識とは?

>どのように実施するの?

第1章 環境調整技術

第2章 食事援助技術

第3章 排泄援助技術

第4章 活動・休息援助技術

第5章 清潔・衣生活援助技術

第6章 呼吸循環を整える技術

第7章 褥瘡管理技術

第8章 与薬の技術

第9章 救命救急処置技術

第10章 症状・生体機能管理技術

第11章 感染予防の技術

第12章 安全管理の技術

第13章 安楽確保の技術

定価 本体3600 円+税 ISBN 978-4-904363-54―6 C3047

ご注文、お問合せは、本サイトのMainmenuの「ご注文⇒オーダーフォーム」、「お問合せ」からどうぞ。

《内容見本》

P342 「注射の刺入部位」 詳ししくは ここ をクリックしてご覧ください。

詳ししくは ここ をクリックてご覧下さい。

新刊情報 ★★★★『 来て! 助産婦さん』

“Call the Midwife: A True Story of the East End in the 1950s(来て!助産婦さん)”はジェニファー・ワースによって書かれた物語で、2002年にイギリスで出版されました。ジェニファー・ワースが本書のまえがきにも書いているように、医師や看護師が登場する話は多くありますが、助産師を扱った物語は日本でもほとんどありません。助産師の仕事はドラマの連続です。

“Call the Midwife: A True Story of the East End in the 1950s(来て!助産婦さん)”はジェニファー・ワースによって書かれた物語で、2002年にイギリスで出版されました。ジェニファー・ワースが本書のまえがきにも書いているように、医師や看護師が登場する話は多くありますが、助産師を扱った物語は日本でもほとんどありません。助産師の仕事はドラマの連続です。

本書は、1950年代にジェニファー・ワースが実際にロンドンの貧困地区であるイースト・エンド地区で助産師として働いた経験をもとに書かれています。お産や合併症など助産のことだけでなく、著者が働いていたノンナート・ハウスという助産所兼修道院での生活や同僚の話、1950年代のイギリス・ロンドンのイースト・エンドに住む人々の生活などが生き生きと描かれています。

1950年代のイースト・エンドは決して豊かではありませんでしたが、人々は明るくたくましく生きていました。魅力ある同僚たちや、イースト・エンドの人々の出産に関わる中で、主人公は助産師として成長していきます。

今より50年以上も前のイギリスのお話ですが、助産の場面では、今の助産に携わる私たちにも共感できるお産の場の臨場感が感じられます。

本書「あとがき」より 訳者を代表して 土屋さやか

定価 本体 2500円+税 ISBN 978-4-904363-51―5 C3047

ご注文、お問合せは、本サイトのMain menuの「ご注文⇒オーダーフォーム」、「お問合せ」からどうぞ。

新刊情報 ★★★★『認知症予防テキストブック』

超高齢社会の現在、認知症患者が急増し、全国で462万人に達したことを推定されたことは医療と福祉の対策のうえで喫緊の課題になっている。

超高齢社会の現在、認知症患者が急増し、全国で462万人に達したことを推定されたことは医療と福祉の対策のうえで喫緊の課題になっている。

2013年12月11日、G8(主要8ヶ国)の閣僚級が話し合う、世界で初めての「認知症サミット」が英国のロンドンで開催され、「2025年までに認知症の治療法を見出すことを目標に、G8各国は研究費を大幅に増額する」等の共同声明が採択された。サミット閉幕にあたり、英国のデビットキャメロン首相は「きょう(12月11日)この日、認知症に世界が立ち向かい始めた日として刻まれることを願っている」と演説し、各国に協力を呼びかけた。

私たちの日本早期認知症学会(志村孚城理事長)はできるだけ早期に認知症を診断して治療をすすめる事を提唱しているが、さらに症候学的症状が出現する以前の未病の状態を対象として、発症を予防する診断と対応についても努力していくことが期待されている。

「序にかえて」より

社会福祉法人浴風会 認知症介護研究・研修東京センター 名誉センター長 聖マリアンナ医科大学 特別顧問 長谷川 和夫

定価 本体 5000円+税 ISBN 978-4-904363-50―8 C3047

ご注文、お問合せは、本サイトのMeinmunuの「ご注文⇒オーダーフォーム」、「お問合せ」からどうぞ。

新刊情報 ★★★★『始めてみようよ スキルアップ音楽療法』

ミュージックセラピストが社会の役に立つようにと心がけ、セラピスト育成に取り組んできました。育成の手始めとして

『音楽療法の理論』 2009年発行(クオリティケア社)

なぜ音楽療法が役にたつか、何のために、どんな人に、どのような技法を使うかなどを最初に出版しました。

次に、そのような技法は、実際に現場でどのように出来るかということに目を向けました。

『ミュージックセラピスト 演習評価』 2010年発行(クオリティケア社)

これは、実際の演習性を100点、あるいは200点で評価して、実習生、及び指導者にも、その現実を理解できるようにと考えたものです。

実際に追跡調査の結果も日本音楽療法学会(2012年)で発表しました。ここで実習生がつまづく多くの問題が判明しました。現在、その打開策も検討中です。

さて、この2冊の本を出版してみて、育成に欠かせない“技法”がもっと必要であることが研修者から寄せられました。それは、音楽療法の基本は「対象者に向かいあってセラピスト自らが構築することである」という考えが私達にあったので、その際のやり方はあまり親切に伝えることをしてきませんでした。しかし、それは初心者には不十分であることがわかりました。

そこで、現場で実践している会員が自分のやり方を紹介しよう、ということになり今回の出版になったものです。

執筆の条件は

1.オリジナリティにポイントを置きました

2.使い方には、説明を加えること

他は自由にしました。いろいろな立場の人が自分で研究した技法を紹介してくれました。

この本が皆さん、特にこれから音楽療法に取り組もうとしている方々のお役にたてて、音楽療法が

幅広く人々の健康に寄与できることを切望します。

(本書「はじめに」より抜粋)

新刊情報 ★★★★『障害との共存』 関谷眞澄 著

本書は、青年期から中年期に精神疾患を抱え、外来通院しながら地域で生活している13人の姿を、ライフストーリー・インタビューから、一人ひとりの語りにまとめたものである。 人生の途上で障害を受けるということはどのような体験であるのか、また、人生での種々の喪失体験を受けとめ生活していくことはどういうことか、いまを生きていく力はどのようなものであり、どこから生まれるのか。

障害を抱えながら生きている一人ひとりのいまの生活や思い、いままでの人生と将来への思いが、その人の「声」となり、語りかけてくる。

本書は「障害の受容」という視点を根底に、〝障害との共存〟という視点を提言している。リハビリテーションにかかわる人や支援者といわれる人たちが臨床現場において、どのような姿勢で障害を抱える人に向い合い、何をなすべきか、果たす役割は何かを考える一助となるものである。

新刊情報 ★★★★『要介護(支援)高齢者コホート研究』

平成14年までの30年間を岐阜県の保健師としての業務に従事してきた私(三徳)は,寝たきりや認知症高齢者の痛ましい事例に接してきたので,介護保険制度の準備期には画期的な制度ができると喜び,地域の専門職の人々とともに嬉々としてこの業務に専念したものである。一方では,サービスが本当に山間僻地まで行き届くのであろうか,要介護高齢者の実態はどのような状況なのかなどの疑問も持っていた。そんな時,一緒に介護保険制度の勉強をしていたメンバーである新生会八幡病院長の坂本由之先生から「介護保険情報を分析してはどうか」と,お声かけをいただいた。私にとっては「渡りに船」と現国立保健医療科学院の故藤田利治先生,元疫学部長(簑輪)と河口朋子さん,地元郡上市役所の後藤忠雄先生のご協力を得て郡上コホート研究(前向き研究)計画を策定し,郡上市役所,郡上医師会,郡上ケアマネージャー協議会および介護保険関連施設のご協力を加えて,元看護部長である岐阜県中濃地区の美濃病院の市原鶴枝様,中濃厚生病院の山口絢子様,八幡病院の山下淳子様のご支援により,出帆することができた。

平成14年までの30年間を岐阜県の保健師としての業務に従事してきた私(三徳)は,寝たきりや認知症高齢者の痛ましい事例に接してきたので,介護保険制度の準備期には画期的な制度ができると喜び,地域の専門職の人々とともに嬉々としてこの業務に専念したものである。一方では,サービスが本当に山間僻地まで行き届くのであろうか,要介護高齢者の実態はどのような状況なのかなどの疑問も持っていた。そんな時,一緒に介護保険制度の勉強をしていたメンバーである新生会八幡病院長の坂本由之先生から「介護保険情報を分析してはどうか」と,お声かけをいただいた。私にとっては「渡りに船」と現国立保健医療科学院の故藤田利治先生,元疫学部長(簑輪)と河口朋子さん,地元郡上市役所の後藤忠雄先生のご協力を得て郡上コホート研究(前向き研究)計画を策定し,郡上市役所,郡上医師会,郡上ケアマネージャー協議会および介護保険関連施設のご協力を加えて,元看護部長である岐阜県中濃地区の美濃病院の市原鶴枝様,中濃厚生病院の山口絢子様,八幡病院の山下淳子様のご支援により,出帆することができた。

一方,富山大学の成瀬優知先生と寺西敬子先生をはじめとするグループの方々も郡上コホート研究と類似の手法での研究を進めておられた。互いにお目にかかり,意見交換をしたのは平成24年の日本公衆衛生学会(山口市)からである。その後は合同研究会を大阪,名古屋,福岡および富山で行い,同時に日本公衆衛生学会自由集会での公開研究会も開催してきた。

新刊情報 ★★★★『人間科学のためのナラティヴ研究法』

ナラティヴ分析の入門書としての本書の特色を以下に挙げる。

ナラティヴ分析の入門書としての本書の特色を以下に挙げる。

その第一は、ナラティヴ分析法を簡潔明瞭に系統分類している点にある。リースマンは、構造分析、テーマ分析、会話/パフォーマンス分析、ヴィジュアル分析という分類を提示する。リースマンの分類法は明確であり、ナラティヴという概念のもつ幅広さや多様性を取り込んだものになっている。それぞれの分析法の「模範例」として示されている実際の研究例を見ればよく理解されるであろう。

第二の特色は、研究がもたらす知見というものの文脈依存性に気づかせてくれるという点である。従来の研究報告では、語られたデータが示される際に、それがどのような「ローカルな文脈」(研究者と研究参加者との相互作用)の中で生み出されたのかを示すことはほとんど行われてこなかった。リースマンは、自らが行った研究のデータを用いて、そのような舞台裏を読者に見せ、同じデータであっても、異なった方法によって分析した場合には、まったく異なった知見をもたらしうることを示している。

第三の特色は、読者自身による発見を促す、英語でheuristicと表現される態度である。各章には、それぞれの研究方法を示す実例が紹介されている。リースマンの解説に導かれながら、読者は各々の研究例に埋め込まれている様々なヒントを発見していくことができる。

監訳 大久保功子(東京医科歯科大学・教授) 宮坂道夫(新潟大学・教授)

原書のreferencesをご入用の方はこちらよりPDF版でご案内しています。

- 新刊情報 ★★★★『在宅看護過程演習ーアセスメント・統合・看護計画から実施・評価へ』

- 新刊情報 ★★★★『公衆衛生看護学演習・実習(地域ケア実習)~ソーシャルキャピタルの醸成を目指して~』

- 新刊情報 ★★★★『国際看護学』

- 新刊情報 ★★★★『壮年期生活保護受給者の健康支援』

- 新刊情報 ★★★★『在宅看護学』第5刷増補新訂版

- 新刊情報 ★★★★『グローバル化・健康福祉政策と公衆衛生・倫理』(現代公衆衛生学第2版)編集;松田正己

- 新刊情報 ★★★★『コンサルテーションを学ぶ』

- 新刊情報 ★★★★展開図でわかる 「個」から「地域」へ広げる保健師活動

- 新刊情報 ★★★★『始めてみようよ タクティールケア』

- 新刊情報 ★★★★『アフリカの詩』~看護師 徳永端子の日本へのメッセージ~

- 品切れ ★★★★『保健師活動をつなぐ』~広島県開拓保健師の足跡~

- 新刊情報 ★★★★『高齢者のための薬膳読本』

6 / 8