新刊情報 ★★★★『始めてみようよ タクティールケア』

タクティールケアは人が人にふれることの癒しの効果を活用したケア方法として、わが国に導入されました。

タクティールケアは人が人にふれることの癒しの効果を活用したケア方法として、わが国に導入されました。

タクティールとはラテン語の「タクティリス(Taktilis)」に由来する言葉で、「触れる」という意味があります。

タクティールケアは、スウェーデンで開発されたケア手法で、背中や手足をやわらかく包み込むように皮膚を柔らかく撫でるように一定の法則によって触れるタッチとマッサージの中間的な位置づけあります。

“触れる”という行為はケアの原点にある癒しの行為でもあり、さまざまな場面で活用されてきました。

親子のスキンシップは絆を深めるものであり、成長過程においての重要な関わりでもあります。人間関係においても重要な愛情表現や親密な関係を示すものであり、親子の間、男女、友人などさまざまな関係の中で使われてきました。

そして、保健・医療・福祉の現場でもさまざまに手を使って「触れる」ことを活用して心と体の痛みや苦痛を緩和してきました。

本書の執筆者はタクティールケアⅠコースの2日間の講座を受け、100回の実践のレポートを提出し、筆記・実技試験に合格した認定者でもあり、各地で活躍されている方々です。

タクティールケアの研修や認定資格を受けるためには特定の免許の必要はなく、誰でも習うことができます。

そのために、本書の執筆者も看護職・介護職ばかりではなく、障害を持つご本人、臨床心理士、医師などさまざまな立場から、感じているタクティールケアの効果やその活動の内容を書いて頂きました。

お読み頂いた皆様にはその用途の広さやさまざまな効果についてもご理解頂けることかと思われます。

また、タクティールケアの大きな特徴の一つとして、タクティールケアを受けた人ばかりではなく、それを実施した人も同じような心の癒しを受けることがでます。そして、ケアを受けて頂いた方々と心の絆を作ることができることです。

タクティールケアは薬剤のように誰にでも効果を発揮するものではなりませんが、上手くその効果を引き出すことで、それ以上の効果を得ることができます。実践させて頂いた方から予想以上の反応が得られ、タクティールケアを通して相手に興味、関心、そして愛情を持って接することの重要性を実感し、個人としてあるいは専門職としての達成感や成長につながるようです。

タクティールケアが日本に導入されて6年経ちますが、6,000人の方々が講座を受講し、すでに600人以上の方々が認定を取得してさまざまな場面で導入・活用されておられます。

編者たちも本書の編集作業を通して改めてタクィテールケアの普及を再確認することができた次第です。

タクティールケアという言葉を初めて聞いた方、講座を受講された方、実践に取り組んでみようかなと思われた方々など、本書を手に取られたすべての皆様に広くご活用頂ければこの上ない喜びです。

本書「はじめに」より 編集者 鈴木みずえ、千葉京子、木本明恵、原智代

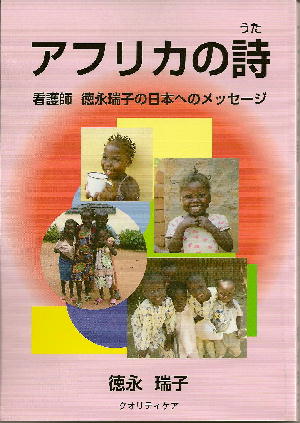

新刊情報 ★★★★『アフリカの詩』~看護師 徳永端子の日本へのメッセージ~

この本の主役は、子どもたちです

この本の主役は、子どもたちです

中央アフリカ共和国で活動を始めてから今年で20年目になりました。

もう、こんなに永い歳月が流れたのかと感慨深く思っています。

中央アフリカ共和国で活動を始めた頃は、毎日寝る前にその日に関わった患者さんを思い出し、彼らのことを書き綴っていました。

エイズ患者さん一人一人が数字で片付けられるのではなく、彼らが生きた証やその生き様から学んだことなどを患者日記として残そうと思ったからです。しかし、患者さんは日増しに増えてゆき、患者さんの名前を覚えられなくなり記憶も混同し記録にかかる時間が長くなり、時には睡魔に襲われ記録が途切れがちになりました。

エイズ患者の支援を始めてから、5年目には一年間の新しい患者登録数が千名を超えるようになり、私は患者さんのケアに翻弄される毎日で、患者日記は白紙になってしまいました。

しかし、多くのエイズ患者さんを看取りながら、私は一行でもいいから彼らのことを記憶に留めておきたいと思い考えたのが5・7・5の17文字でした。

患者さんの記憶として、俳句の素人が17文字を並べただけであり季語などの知識もなく俳句というより短詩というべきでしょう。

しかし、その17文字を読むと今でもその時の患者さんの様子や情景がまざまざと瞼に浮かんできます。ソファやベッドに寝ころびながら患者さんのことを思い浮かべ両手を広げ指を折って5文字、7文字を探して作った17文字です。

詩ごときものを書くようになったのも思いつきからです。思い出した短い文章を小さなノートに書き留めていました。ゆくゆくはそれをエッセイにまとめたいと思っていましたが、いざ文章を書き始めるとその労力に疲弊し、詩ごときものにしてしまいました。

しかし、私が公表して多くの人々に見てもらいたかったのは写真です。

活動を始めてこの20年間に撮った写真が数千枚になりました。素人が、ただぱちぱちとシャッターを押しただけの写真ですが、子どもたちの表情はすばらしいです。

子どもの笑顔、悲しそうな表情、真剣なまなざしなど写真一枚一枚に彼らの物語があります。その物語を読み取っていただけたらと願っています。

この本の主役は子どもたちです。 (序 『俳句に寄せて』より)

品切れ ★★★★『保健師活動をつなぐ』~広島県開拓保健師の足跡~

1945(昭和20)年8月、日本を焼土と化した第2次世界大戦は、日本の敗戦で終わった。戦後の開拓事業は、戦禍で荒廃した国土の戦後復興の一環として、海外からの帰還者の就労、国内の食料の増産のために、全国の津々浦々まで農地として開墾することを国家事業とした。

1945(昭和20)年8月、日本を焼土と化した第2次世界大戦は、日本の敗戦で終わった。戦後の開拓事業は、戦禍で荒廃した国土の戦後復興の一環として、海外からの帰還者の就労、国内の食料の増産のために、全国の津々浦々まで農地として開墾することを国家事業とした。

開拓の成功を左右するものの一つに、入植者の健康状態がある。開拓事業は既存の集落、医療施設よりも離れた電気・水・道路などの未整備な土地を切り開いて畑、牧場、果樹園、水田に変えていく労作である。開拓地には希望も、夢もあるが入植者の健康を損なう重労働と生活困難が付随する。

開拓地保健婦は、医療や生活条件に恵まれない入植者に対して、生活実態に合わせた保健指導や健康教育、能力に応じた小集団活動など、対象者のニーズに即した保健活動を実施していた。ここには保健活動の原点(どんな環境であっても健康に着目し、健康づくりを支援する)が集約されている。

開拓保健婦は生産と生殖を担う入植世帯の健康管理のために、開拓入植者の福利厚生事業として制度化された。保健所保健婦、市町村保健婦、国民健康保険組合の保健婦とは別に、農林省の管轄で全国に約300名の保健婦が配置されていた。しかし、国を挙げて取り組んだ食料自給、耕地面積の拡大は、時代の流れの中で農業人口の減少、後継者不足が進行した。

開拓保健婦も1970(昭和45)年に都道府県保健婦に身分移行し、1947(昭和22)年から23年続いた開拓保健婦制度は幕を閉じた。幾多の年月を経て、開拓地は開拓以前の荒野に戻り始めている地域もある。

本書は、戦後の開拓事業がどのように進められ、社会資源が乏しい開拓地で、開拓保健婦が入植者の健康をどのように支え、保健活動を展開していたかを次世代に伝えることを目的としている。

本書を作成するにあたり、開拓事業にかかわってきた元広島県農地開拓課、元開拓保健婦、元開拓営農指導員、開拓地入植者の方々から聞き取りをした。関係者から提供された資料と写真は提供者の要望と同意により、ご芳名を掲載した。

本書における職名は、開拓事業時代の呼称である保健婦を用いた。

2011(平成23)10月 開拓事業終了から40年を過ぎて 開拓保健婦にささぐ (本書「まえがき」より)

新刊情報 ★★★★『高齢者のための薬膳読本』

薬膳は、中国の伝統的な飲食と漢方の食療文化を融合して成立した。

薬膳は、中国の伝統的な飲食と漢方の食療文化を融合して成立した。

また、薬膳は、漢方医学での調理学と栄養学の理論等を基礎に、厳格な料理処方に従い、漢方医学での価値ある薬理作用を有する食物を配合し、特有な調理技術と科学的製造方法をもとに作られた料理であり、独特な色彩、匂い、味、形を有する美味な食品である。

さらに、中国の伝統的な医術に薬理作用を加味した食品として成立させてものであり、出来上がった食品は、効果的な薬理作用とともに、高い栄養価値を有する食品になっている。

すなわち、薬理は食の力を借り、食はまた薬理の力を助けることで、病気の予防、治療、保健、強壮や長寿の効果を発揮するとされている。

薬膳は、人類の貴重な遺産である。薬膳を継承、発揚させることは、人類の責任であり、薬膳を広め、普及することは人類の責務でもある。

本書は、薬膳の伝統的継承や発展や普及のため、中日両国の専門家の協力により、日本語版として編集された。また、本書の出版には、尊敬する上畑鉄之丞医学博士とその友人である針谷順子栄養学博士の綿密な協力のお陰であり、心から感謝する次第であり、厚くお礼を申し上げます。

二人の研究者の援助によって、本書は、日本の読者の習慣に適するように編集されたことに感謝するとともに、中日友好学術交流のために日本のクオリティケアに協力いただいたことに心から感謝する次第です。

(本書・序文より) 2011年7月 張 大華

8 / 8